Vortragsreihe 2025: Miteinander? Kommunikation im ländlichen Raum aus historischer Perspektive

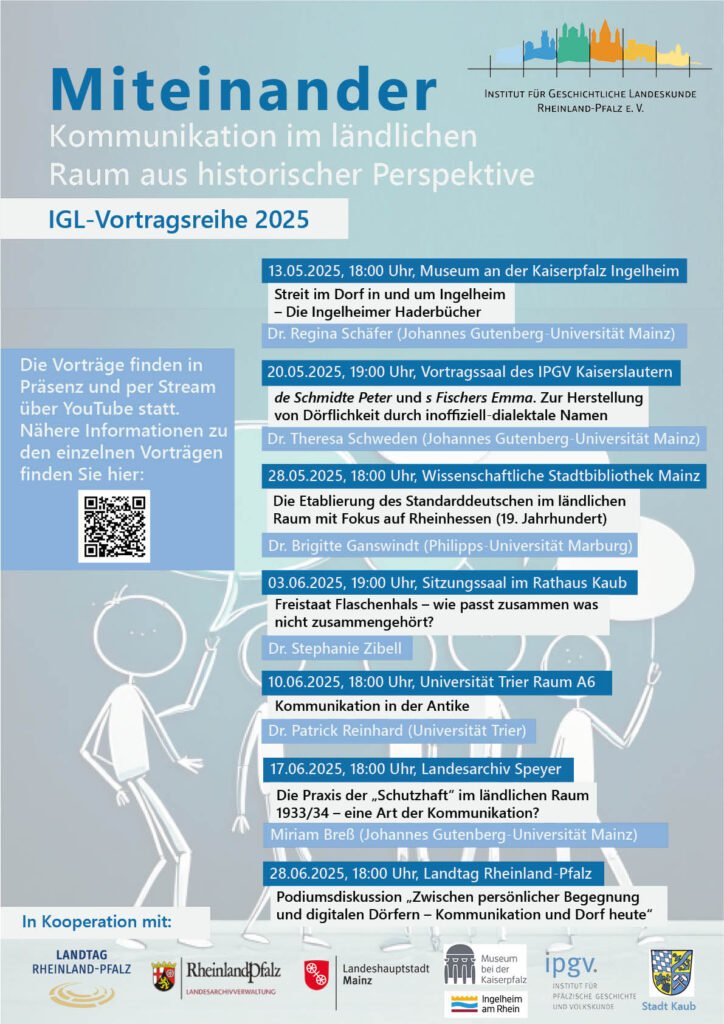

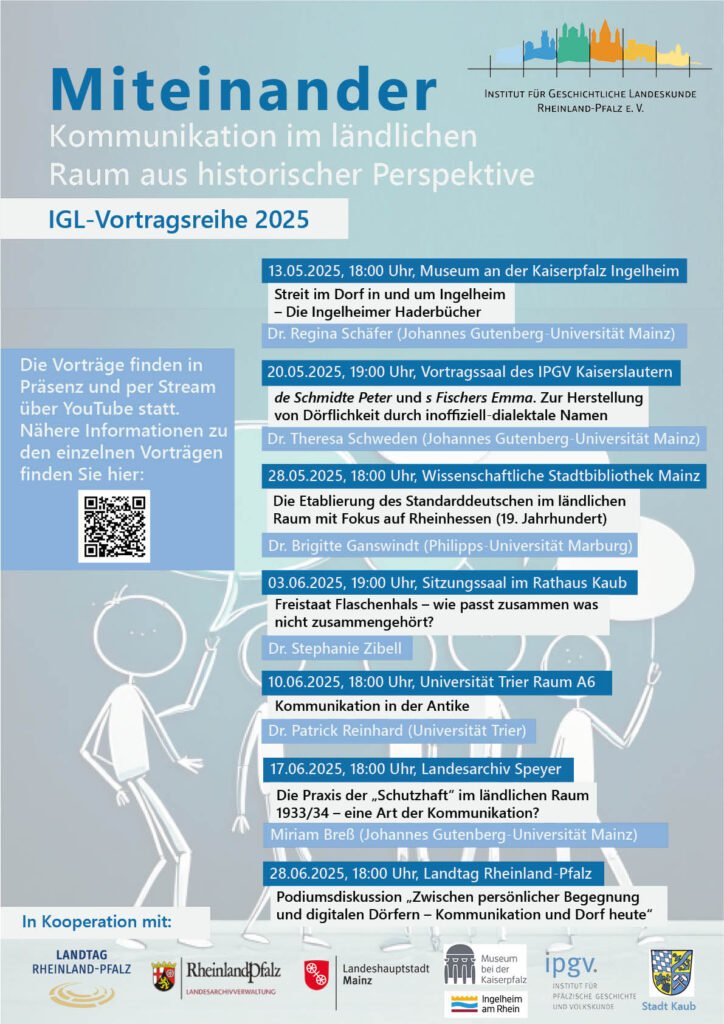

Ab dem 13. Mai startet die nächste Vortragsreihe des Instituts unter dem Thema „Miteinander? Kommunikation im ländlichen Raum aus historischer Perspektive“. Die Vortragsreihe findet dieses Jahr an verschiedenen Orten (Mainz, Speyer, Trier, Kaiserslautern und Ingelheim) statt und wird parallel auf unserem YouTube-Kanal gestreamt.

In einer durch die Romantik geprägten Vorstellung vom Leben auf dem Land spielt Kommunikation auf den ersten Blick keine zentrale Rolle. Schnell wird dabei aber vergessen, dass gerade für ein Leben auf dem Land das Miteinander der Bewohnerinnen und Bewohner seit jeher eine überlebenswichtige Rolle gespielt hat. Von der Ernte über die Gewährleistung der Wasserversorgung bis hin zur Verarbeitung und dem Verkauf der erwirtschafteten Produkte waren die meisten alltäglichen Aufgaben vor der Maschinisierung nur in Gemeinschaft möglich, und diese bedurfte einer kommunikativen Basis. Neben den vorstrukturierten Kommunikationsanlässen, z. B. im Kontext von Dorfgerichten und bei der Erfragung und Weisung der Weistümer, kamen informellen Treffen zentrale Funktionen zu, wobei sowohl an den Austausch im öffentlichen Bereich, z. B. beim Kirchgang, dem Besuch des Wirtshauses oder des Dorfladens, als auch jenen im privaten und nachbarschaftlichen Umfeld, z. B. bei der gemeinschaftlichen Handarbeit, zu denken ist. Erst im Wechselspiel dieser vielen Kontexte entstanden und differenzierten sich Identitäten und soziale Netzwerke, sodass dörfliche Gemeinschaften entstanden. Dass dies oft nicht reibungslos und selten für alle Beteiligten positiv verlief, darf dabei nicht verschwiegen werden, wenn man nicht einer sozialromantischen Illusion anheimfallen möchte. Orte der Kommunikation waren immer auch Orte der Auseinandersetzung und des Konflikts.

Die Ausprägungen von Kommunikation und die durch sie gekennzeichneten Raumkonstellationen sind eng mit dem sozio-kulturellen Wandel verbunden. Beispielsweise änderten sich im letzten Jahrhundert durch die Industrialisierung, die verstärkte Verfügbarkeit von Maschinen und das immense Wachstum der Städte, aber auch mit der flächendeckenden Einführung des Fernsehens und schließlich der Ausbreitung des Mobilfunks und des Internets die Kommunikationsorte und -mechanismen grundlegend, sodass oft vom Aussterben des traditionellen Landlebens die Rede ist. Nicht zuletzt zeigt sich dieses Phänomen am Aussterben der Dorfläden und Gastwirtschaften, dem Leerbleiben der Kirchen, dem geringeren lokalpolitischen Engagement und den Nachwuchsproblemen lokaler Vereine, aber auch im Verlust ortstypischer Sprache (Dialekte, Örtlichkeitsnamen wie Flur- oder Hausnamen), wie auch im Wissen um die bezeichneten Objekte.

Die Vortragsreihe möchte die Kommunikation im ländlichen Raum und deren Wandel aus unterschiedlichen Blickwinkeln aufgreifen. Dabei werden sprachliche Aspekte ebenso berücksichtigt wie unterschiedliche Zeitperspektiven und Regionen. An ausgewählten Beispielen wird aufgezeigt, wie sich Kommunikationsprozesse und -mechanismen sowie Aushandlungsprozesse in Konflikt und Konsens aus historischen Quellen von der Antike bis ins 21. Jahrhundert erschließen lassen. Abschließend soll in einer Podiumsdiskussion der Blick auf heutige Konstellationen und Ausprägungen der Kommunikation im ländlichen Raum gelenkt werden.

Vorträge

Dienstag, 13.05.25, 18 Uhr

Streit im Dorf in und um Ingelheim – Die Ingelheimer Haderbücher

Dr. Regina Schäfer (Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Ort: Museum bei der Kaiserpfalz Ingelheim

Schlägereien im Wirtshaus, Spannungen zwischen Nachbarn, Erbstreitigkeiten in der Familie oder auch Mobbing bei der Arbeit – die Orte, an denen man sich vor über 500 Jahren stritt, sind ebenso vielfältig wie die Gründe, wieso es zum Streit gab. Zwar überwog bei weitem der Zank um das liebe Geld (besonders zwischen Verwandten), doch auch eine Fülle weiterer Dinge erhitzten die Gemüter: die Regenrinne am Haus oder die Mauer zwischen den Grundstücken, eine unsachgemäße Reparatur oder eine falsche Behandlung durch den Barbier, entlaufene Tiere und natürlich böse Nachrede, Beleidigungen und vieles mehr. In den Ingelheimer Gerichtsbüchern werden die Konflikte in den mittelalterlichen Gemeinden sichtbar. Sie ermöglichen einen Einblick in das Sozialgefüge der Dörfer, die uns teils fremd, teils aber auch sehr bekannt vorkommen – bis hin zum Misstrauen gegenüber Fremden.

Dienstag, 20.05.25, 19 Uhr

de Schmidte Peter und s Fischers Emma. Zur Herstellung von Dörflichkeit durch inoffiziell-dialektale Namen

Dr. Theresa Schweden

Ort: Vortragssaal des IPGV Kaiserslautern

Neben amtlichen Namen (Emma Fischer) existieren im dörflichen Raum inoffiziell-dialektale Namenvarianten, bei denen der Familienname vor dem Rufnamen steht (die Fischer Emma; (s) Schmidte Peter). Abgesehen von bzw. gerade durch ihren dialektalen Status werden sie genutzt, um Mitgliedschaft in der Dorfgemeinschaft zu konstruieren: Sie werden von ortsfesten Sprechenden mit Kenntnis der ansässigen Familien zur Bezugnahme auf ortsansässige Personen verwendet. Über konservierte Genitivartikel und -endungen (s Fischer-s Emma < des Fischer-s Emma ʻEmma, die aus der Familie Fischer stammtʼ) kann die Zugehörigkeit zu einer ortsbekannten Familie besonders relevant gesetzt werden. Teil dieses dialektalen Referenzsystems sind auch sogenannte Hausnamen, die Gebäude/Gehöfte und deren Bewohner gleichermaßen bezeichnen und meist auf Rufnamen oder Berufe ursprünglicher Hausbesitzer zurückgehen: Peter Schmidt (Hausbesitzer) > s Schmidte (Hausname) > s Schmidte Emma (Nachfahrin von Peter). Im Vortrag werden Ergebnisse aus einem Forschungsprojekt gezeigt, das von 2018 bis 2021 dialektale Namen deutschlandweit untersucht hat. Dabei haben sich der südwestdeutsche Raum und die Pfalz als sprachlich besonders interessant erwiesen.

Mittwoch, 28.05.25, 18 Uhr

Die Etablierung des Standarddeutschen im ländlichen Raum mit Fokus auf Rheinhessen (19. Jahrhundert)

Dr. Brigitte Ganswindt

Ort: Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz

Wie sprach ein Pfälzer im 19. Jahrhundert, wenn er überregional verstanden werden oder sich durch seine Sprache ein gewisses Prestige verschaffen wollte? Er sprach sein „bestes“ Hochdeutsch. Dass sich dieses Hochdeutsch von dem eines Sprechers etwa aus Hannover oder Ostfriesland aufgrund der verschiedenen dialektalen Hintergründe unterschied, ist in der Sprachwissenschaft bereits seit Längerem Konsens. Lange Zeit stand eine empirische Fundierung dieser Annahme aber aus. In dem Vortrag wird diese historische Prestigevarietät – das landschaftliche Hochdeutsch – näher beschrieben und mittels historischer Sprachdaten analysiert. Der Fokus liegt dabei auf dem landschaftlichen Hochdeutsch in Rheinhessen und dem heutigen Bundesland Rheinland-Pfalz. Dabei werden auch Stadt-Land-Unterschiede im Hinblick auf die regionale Prägung des landschaftlichen Hochdeutsch in den Blick genommen.

Dienstag, 03.06.25, 19 Uhr

Freistaat Flaschenhals – wie passt zusammen was nicht zusammengehört?

Dr. Stephanie Zibell

Ort: Sitzungssaal im Rathaus Kaub

Wie im Waffenstillstandsvertrag von Compiègne vorgesehen, kam es Ende 1918 zur Besetzung des linken Rheinufers und der Einrichtung von Brückenköpfen auf der rechten Rheinseite. Daraufhin wurde um die Städte Köln, Koblenz und Mainz ein Halbkreis mit einem Radius von 30 Kilometern geschlagen, und die Gebiete, die sich innerhalb dieses Kreises befanden, zum besetzten Gebiet erklärt. Dabei war allerdings übersehen worden, dass sich die Halbkreise im Bereich der Brückenköpfe Koblenz und Mainz nicht überlappten. Da dieses Gebiet Ähnlichkeit mit dem Hals einer Flasche hatte, wurde es als Flaschenhals bezeichnet.

Bis zum 1. Juli 1920 waren die Grenzen zwischen dem Flaschenhals-Territorium und dem von französischen Truppen besetzten Brückenkopf Mainz nahezu hermetisch geschlossen. Das erschwerte sowohl die Versorgung als auch die Kommunikation der rund 17.000 Menschen, die im Flaschenhals lebten, ganz erheblich – und zwar sowohl untereinander als auch mit den für sie zuständigen Behörden. Frankreich wollte mit dieser Maßnahme Druck auf die Flaschenhals-Bewohner ausüben, damit die sich – im Interesse der Verbesserung ihrer Lebenssituation – „freiwillig“ an das besetzte Gebiet anschlossen. Das aber lehnten die Flaschenhalsbewohner rigoros ab. Über Schleichwege und mit Hilfe von Schmugglern gelang es ihnen, die schwere Zeit zu überstehen.

Dienstag, 10.06.25, 18 Uhr

Kommunikation in der Antike

Dr. Parick Reinard (Universität Trier)

Ort: Universität Trier, Raum A6

Dienstag, 17.06.25, 18:00 Uhr

Die Praxis der „Schutzhaft“ im ländlichen Raum 1933/34 – eine Art der Kommunikation?

Dr. Miriam Breß (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)

Ort: Landesarchiv Speyer

Donnerstag, 26.06.25, 18:00 Uhr

Podiumsdiskussion: Zwischen persönlicher Begegnung und digitalen Dörfern – Kommunikation und Dorf heute

Teilnehmer:

Hendrik Hering │ Landtagspräsident Rheinland-Pfalz

Kristina Müller-Bongard │ Leiterin des Hunsrück-Museums Simmern

Hans-Peter Hexemer │ Vorsitzender des Geschichtsvereins Nierstein und ehemals Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Landtagsverwaltung

Julia Maurer │ Projektkoordinatorin des Netzwerks „Digitale Dörfer in Rheinland-Pfalz“ bei der Verbandsgemeinde Göllheim

Das Gespräch wird vom Medienhistoriker und IGL-Vorsitzenden Prof. Dr. Michael Klemm moderiert.

Ort: Landtag Rheinland-Pfalz

Im Zentrum der Podiumsdiskussion steht die Interaktion zwischen Menschen im ländlichen Raum. So wird gefragt, an welchen Orten, bei welchen Gelegenheiten und mit welchen Mitteln oder Projekten Vergemeinschaftung hergestellt, strittige Punkte ausgehandelt, Konflikte ausgetragen, Konsense erzielt und Menschen sowie Gruppen einbezogen werden können.

Die Verantwortlichen von Kommunen im ländlichen Raum stehen heute vor einer Fülle von Herausforderungen, die sie – meist ehrenamtlich – meistern sollen. Wie verhindert man Abwanderung? Oder aber: Wie integriert man Zugezogene in die Gemeinschaft? Wie bringt man Alt und Jung zusammen? Wie bewahrt man Tradition und lokale Identität und schafft zugleich den Anschluss an die moderne Kommunikation? Wie bringt man junge Menschen in verantwortliche Positionen? Wie verteidigt man demokratisches Denken? Und wie lässt man sich von all diesen Herausforderungen und manchen Anfeindungen nicht unterkriegen?

Auf dem Podium wollen wir darüber sprechen, wie man solche und andere Herausforderungen meistern kann. Offen und ehrlich, aber auch über Projekte und Ideen, über Beispiele gelungener Kommunikation und Partizipation. Und darüber, was die Politik leisten kann, um die Verantwortlichen vor Ort bei ihrer wertvollen, aber schwierigen Arbeit zu unterstützen.

Termine

Dienstag, 13. Mai 2025

Dienstag, 20. Mai 2025

Mittwoch, 28. Mai 2025

Dienstag, 03.Juni 2025

Dienstag, 10. Juni 2025

Donnerstag, 26. Juni 2025

Die Vorträge werden zusätzlich auf dem Youtube-Kanal des IGL gestreamt

Der Eintritt ist frei.

In Kooperation mit

Landtag Rheinland-Pfalz

Landesarchiv Speyer

Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz

Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde

Museum bei der Kaiserpfalz